<Précédent | Table des matières | Suivant>

Partitionnement

Le partitionnement est une étape indispensable de l'installation, qui consiste à diviser l'espace disponible sur les disques durs en sections discrètes (partitions) selon la fonction prévue de l'ordinateur et de ces partitions. Le partitionnement implique également le choix des systèmes de fichiers à utiliser. Toutes ces décisions auront une influence sur les performances, la sécurité des données et l'administration du serveur.

L'étape de partitionnement est traditionnellement difficile pour les nouveaux utilisateurs. Cependant, les systèmes de fichiers et partitions Linux, y compris la mémoire virtuelle (ou échange partitions) doivent être définis car ils forment la base du système. Cette tâche peut devenir compliquée si vous avez déjà installé un autre système d'exploitation sur la machine et que vous souhaitez que les deux cohabitent. Dans ce cas, vous devez vous assurer de ne pas altérer ses partitions, ou le cas échéant, de les redimensionner sans causer de dommages.

Pour s'adapter à des schémas de partition plus courants (et plus simples), la plupart des utilisateurs préféreront le Guidé mode qui recommande des configurations de partition et fournit des suggestions à chaque étape du processus. Les utilisateurs plus avancés apprécieront le Manuel (Le français commence à la page neuf) mode, qui permet des configurations plus avancées. Chaque mode partage certaines capacités.

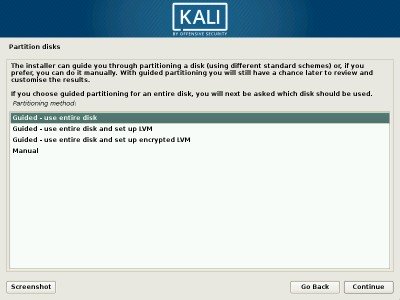

Figure 4.8 Choix du mode de partitionnement

Partitionnement guidé Le premier écran de l'outil de partitionnement (Figure 4.8, « Choix du mode de partitionnement” [page 74]) présente des points d'entrée pour les modes de partitionnement guidé et manuel. "Guidé - utiliser le disque entier" est le schéma de partition le plus simple et le plus courant, qui allouera un disque entier à Kali Linux.

Les deux sélections suivantes utilisent Logical Volume Manager (LVM) pour configurer des partitions logiques (au lieu de physiques), éventuellement chiffrées. Nous discuterons de LVM et du cryptage plus loin dans ce chapitre.

Enfin, le dernier choix lance le partitionnement manuel, ce qui permet des schémas de partitionnement plus avancés, tels que l'installation de Kali Linux avec d'autres systèmes d'exploitation. Nous discuterons du mode manuel dans la section suivante.

Dans cet exemple, nous allons allouer un disque dur entier à Kali, nous sélectionnons donc « Guidée - utiliser l'intégralité du disque » pour passer à l'étape suivante.

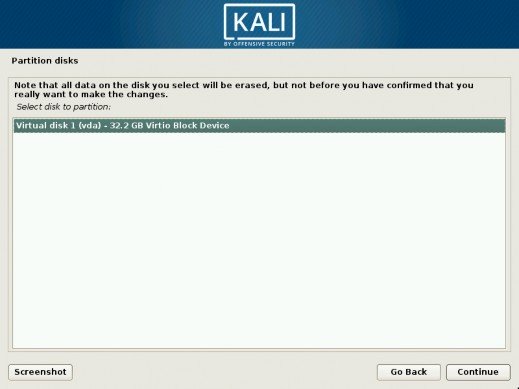

L'écran suivant (illustré à la Figure 4.9, « Disque à utiliser pour le partitionnement guidé” [page 75]) vous permet de choisir le disque sur lequel Kali sera installé en sélectionnant l'entrée correspondante (par exemple, “Virtual disk 1 (vda) - 32.2 Go Virtio Block Device”). Une fois sélectionné, le partitionnement guidé se poursuivra. Cette option effacera toutes les données de ce disque, alors choisissez judicieusement.

Figure 4.9 Disque à utiliser pour le partitionnement guidé

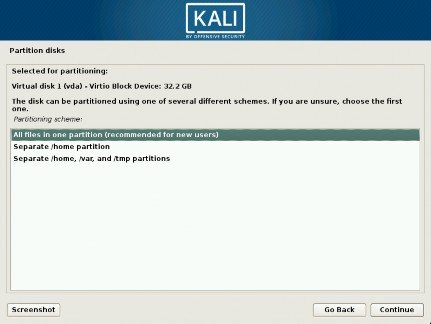

Ensuite, l'outil de partitionnement guidé propose trois méthodes de partitionnement, qui correspondent à différents usages, comme le montre la Figure 4.10, « Allocation de partition guidée» [page 76].

Figure 4.10 Allocation de partition guidée

La première méthode s'appelle "Tous les fichiers dans une partition". L'ensemble de l'arborescence du système Linux est stocké dans un seul système de fichiers, correspondant à la racine (”/”) répertoire. Ce schéma de partitionnement simple et robuste fonctionne parfaitement pour les systèmes personnels ou à utilisateur unique. Malgré le nom, deux partitions seront en réalité créées : la première abritera le système complet, la seconde la mémoire virtuelle (ou « swap »).

La deuxième méthode, « Séparer /maison/ partition », est similaire, mais divise la hiérarchie des fichiers en deux : une partition contient le système Linux (/), et le second contient des « répertoires personnels » (c'est-à-dire des données utilisateur, dans des fichiers et sous-répertoires disponibles sous /maison/). L'un des avantages de cette méthode est qu'il est facile de conserver les données des utilisateurs si vous devez réinstaller le système.

La dernière méthode de partitionnement, appelée « Separate / home, / varet / Tmp partitions », convient aux serveurs et aux systèmes multi-utilisateurs. Il divise l'arborescence des fichiers en plusieurs partitions : en plus de la racine (/) et les comptes utilisateurs (/maison/) partitions, il a également des partitions pour les données du logiciel serveur (/ var /) et les fichiers temporaires (/ tmp /). L'un des avantages de cette méthode est que les utilisateurs finaux ne peuvent pas verrouiller le serveur en consommant tout l'espace disque disponible (ils ne peuvent remplir que / tmp / et /maison/). Dans le même temps, les données du démon (en particulier les journaux) ne peuvent plus obstruer le reste du système.

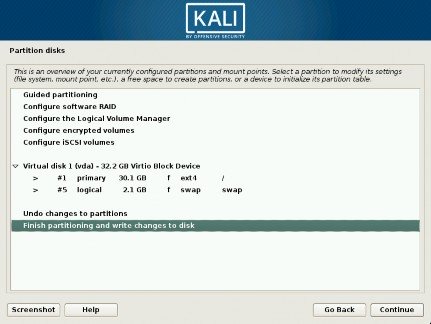

Après avoir choisi le type de partition, le programme d'installation présente un résumé de vos sélections à l'écran sous la forme d'une carte de partition (Figure 4.11, « Validation du partitionnement» [page 77]). Vous pouvez modifier chaque partition individuellement en sélectionnant une partition. Par exemple, vous pouvez choisir un autre système de fichiers si le standard (ext4) n'est pas approprié. Dans la plupart des cas, cependant, le partitionnement proposé est raisonnable et vous pouvez l'accepter en sélectionnant « Terminer le partitionnement et écrire les modifications sur le disque ». Cela peut aller de soi, mais choisissez judicieusement car cela effacera le contenu du disque sélectionné.

Figure 4.11 Validation du partitionnement

Partitionnement manuel En sélectionnant Manuel sur l'écran principal « Partitionner les disques » (Figure 4.8, « Choix du mode de partitionnement” [page 74]) permet une plus grande flexibilité, vous permettant de choisir des configurations plus avancées et de dicter spécifiquement l'objectif et la taille de chaque partition. Par exemple, ce mode vous permet d'installer Kali avec d'autres systèmes d'exploitation, d'activer une matrice logicielle redondante de disques indépendants (RAID) pour protéger les données des pannes de disque dur et de redimensionner en toute sécurité les partitions existantes sans perdre de données, entre autres. .

Réduire une fenêtre Pour installer Kali Linux en parallèle d'un système d'exploitation existant (Windows ou autre), vous

Partition aura besoin d'espace disque disponible et inutilisé pour les partitions dédiées à Kali. Dans la plupart des cas, cela signifie réduire une partition existante et réutiliser l'espace libéré.

Si vous utilisez le mode de partitionnement manuel, le programme d'installation peut réduire une partition Windows assez facilement. Il vous suffit de choisir la partition Windows et d'entrer sa nouvelle taille (cela fonctionne de la même manière avec les partitions FAT et NTFS).

Réduire une fenêtre Pour installer Kali Linux en parallèle d'un système d'exploitation existant (Windows ou autre), vous

Partition aura besoin d'espace disque disponible et inutilisé pour les partitions dédiées à Kali. Dans la plupart des cas, cela signifie réduire une partition existante et réutiliser l'espace libéré.

Si vous utilisez le mode de partitionnement manuel, le programme d'installation peut réduire une partition Windows assez facilement. Il vous suffit de choisir la partition Windows et d'entrer sa nouvelle taille (cela fonctionne de la même manière avec les partitions FAT et NTFS).

Si vous êtes un utilisateur moins expérimenté travaillant sur un système avec des données existantes, soyez très prudent avec cette méthode de configuration car il est très facile de commettre des erreurs pouvant entraîner une perte de données.

Le premier écran du programme d'installation manuel est en fait le même que celui illustré à la Figure 4.11, « Validating Partitioning” [page 77], sauf qu'il n'inclut aucune nouvelle partition à créer. C'est à vous de les ajouter.

Tout d'abord, vous verrez une option pour entrer dans « Partitionnement guidé » suivie de plusieurs options de configuration. Ensuite, le programme d'installation affichera les disques disponibles, leurs partitions et tout espace libre possible qui n'a pas encore été partitionné. Vous pouvez sélectionner chaque élément affiché et appuyer sur la touche Entrer clé pour interagir avec, comme d'habitude.

Si le disque est entièrement nouveau, vous devrez peut-être créer une table de partition. Vous pouvez le faire en sélectionnant le disque. Une fois cela fait, vous devriez voir de l'espace libre disponible sur le disque.

Pour utiliser cet espace libre, vous devez le sélectionner et le programme d'installation vous proposera deux façons de créer des partitions dans cet espace.

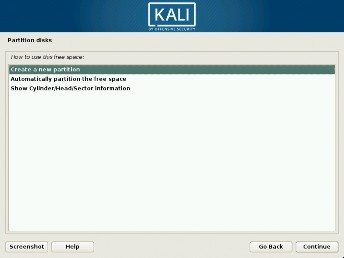

Figure 4.12 Création de partitions dans l'espace libre

La première entrée créera une partition unique avec les caractéristiques (notamment la taille) de votre choix. La deuxième entrée utilisera tout l'espace libre et créera plusieurs partitions à l'aide de l'assistant de partitionnement guidé (voir section 4.2.1.12.1, « Partitionnement guidé» [page 75]). Cette option est particulièrement intéressante lorsque vous souhaitez installer Kali aux côtés d'un autre système d'exploitation mais que vous ne souhaitez pas micro-gérer la disposition des partitions. La dernière entrée montrera les numéros de cylindre/tête/secteur du début et de la fin de l'espace libre.

Lorsque vous sélectionnez « Créer une nouvelle partition », vous entrez dans le vif de la séquence de partitionnement manuel. Après avoir sélectionné cette option, vous serez invité à indiquer une taille de partition. Si le disque

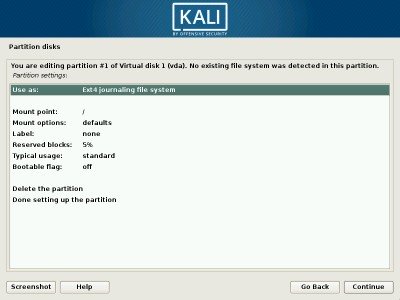

utilise une table de partition MSDOS, vous aurez la possibilité de créer une partition principale ou logique. (À savoir : vous ne pouvez avoir que quatre partitions principales mais beaucoup plus de partitions logiques. La partition contenant / boot, et donc le noyau, doit être un noyau principal, les partitions logiques résident dans une partition étendue, qui consomme l'une des quatre partitions principales.) Ensuite, vous devriez voir l'écran de configuration de partition générique :

Figure 4.13 Écran de configuration des partitions

Pour résumer cette étape de partitionnement manuel, examinons ce que vous pouvez faire avec la nouvelle partition. Vous pouvez:

• Formatez-le et incluez-le dans l'arborescence des fichiers en choisissant un point de montage. Le point de montage est le répertoire qui hébergera le contenu du système de fichiers sur la partition sélectionnée. Ainsi, une cloison montée à /maison/ est traditionnellement destiné à contenir des données utilisateur, tandis que «/" est connu comme le racine de l'arborescence des fichiers, et donc la racine de la partition qui hébergera réellement le système Kali.

• Utilisez-le comme partition d'échange. Lorsque le noyau Linux manque de mémoire libre suffisante, il stocke les parties inactives de la RAM dans une partition d'échange spéciale sur le disque dur. Le sous-système de mémoire virtuelle rend cela transparent pour les applications. Pour simuler la mémoire supplémentaire, Windows utilise un fichier d'échange (pagination) qui est directement contenu dans un système de fichiers. A l'inverse, Linux utilise une partition dédiée à cet effet, d'où le terme de partition de swap.

• En faire un « volume physique pour chiffrement » pour protéger la confidentialité des données sur certaines partitions. Ce cas est automatisé dans le partitionnement guidé. Voir la section 4.2.2, « Installation sur un système de fichiers entièrement crypté» [page 85] pour plus d'informations.

• Faites-en un « volume physique pour LVM » (non traité dans ce livre). Notez que cette fonctionnalité est utilisée par le partitionnement guidé lorsque vous configurez des partitions chiffrées.

• Utilisez-le comme périphérique RAID (non traité dans ce livre).

• Choisissez de ne pas utiliser la partition et laissez-la inchangée.

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez soit annuler le partitionnement manuel en sélectionnant « Annuler les modifications apportées aux partitions », soit écrire vos modifications sur le disque en sélectionnant « Terminer le partitionnement et écrire les modifications sur le disque » à partir de l'écran du programme d'installation manuel (Figure 4.11, « Validation du partitionnement» [page 77]).

Documentation

Documentation